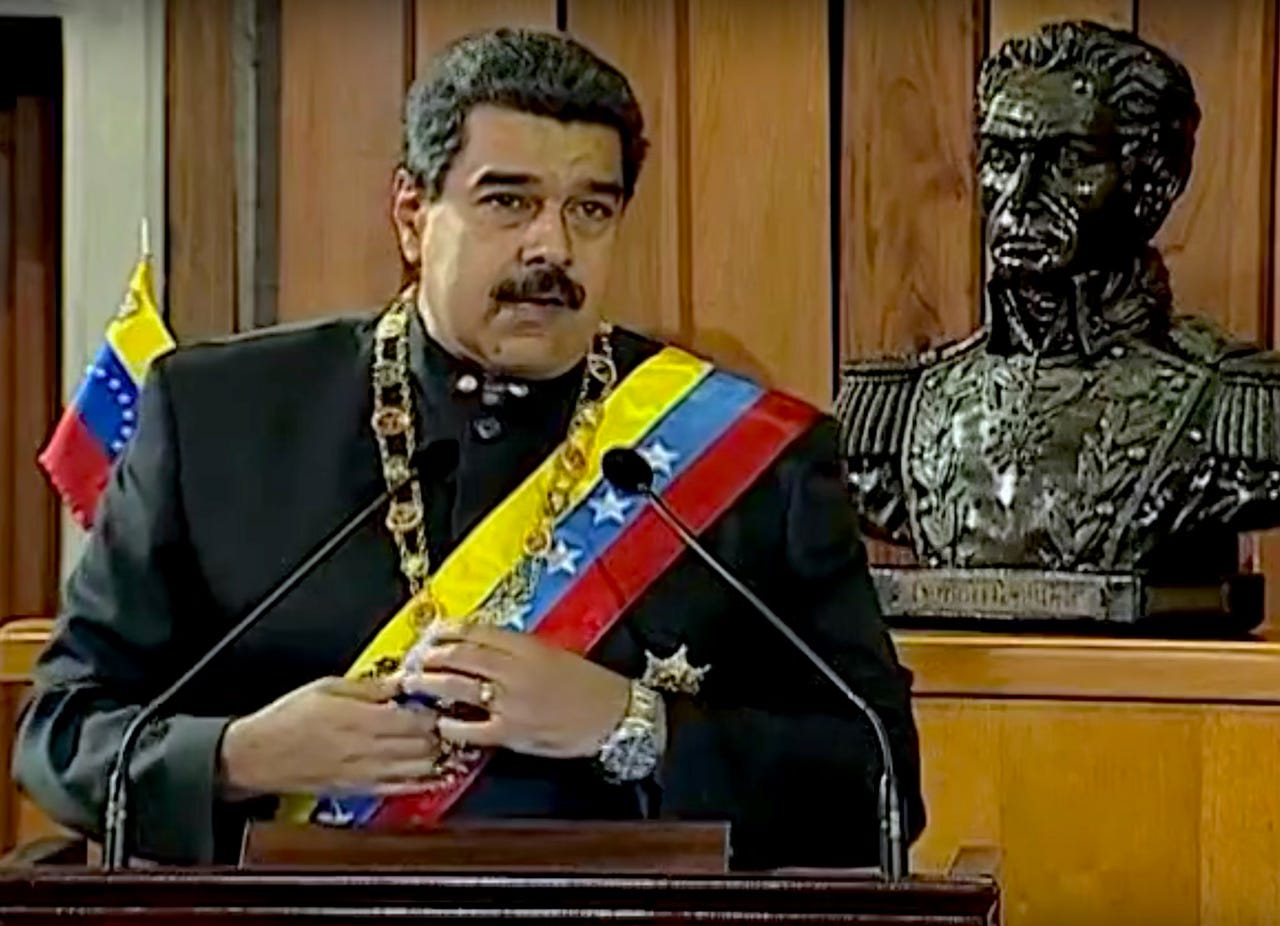

¿Presionará EEUU a Maduro en 2024?

Por qué la oposición venezolana no debe esperar demasiado de la administración Biden

El 20 de diciembre Estados Unidos liberó a Alex Saab, quien fue cercano aliado y operador financiero de Nicolás Maduro, a cambio de 10 prisioneros estadounidenses y la extradición de un famoso fugitivo. El Gobierno de Venezuela también prometió soltar a 21 presos políticos venezolanos, incluyendo a Roberto Abdul, un activista detenido arbitrariamente dos semanas antes.

Como la Casa Blanca ya había exigido la liberación de los presos políticos después de relajar sanciones al régimen, se esperaba que la entrega de una ficha tan valiosa como Saab involucrara otra concesión por parte de la dictadura. El canje abrió la posibilidad de que el Gobierno levantara la inhabilitación política a la líder de la oposición María Corina Machado, clara favorita para ganar las elecciones presidenciales proyectadas para la segunda mitad del año.

Pero han pasado suficientes días como para pensar que María Corina no fue parte del intercambio y que Saab fue una concesión adicional que Biden probablemente hizo para no tener que revertir el levantamiento. De hecho, este episodio refuerza la tesis de que la Casa Blanca no restablecerá sanciones. Y contrario a lo que aseguran sus voceros, no lo hará incluso si Maduro se niega a implementar las reformas necesarias para llevar a cabo elecciones libres en Venezuela.

Esto significa que la oposición debe buscar otras maneras de presionar a la dictadura y no esperar demasiado de EE UU.

El acuerdo de Barbados

El pasado 17 de octubre la dictadura de Maduro y la Plataforma Unitaria, que agrupa a los principales partidos de la oposición, firmaron en Barbados dos acuerdos parciales. Uno de ellos estableció una serie de compromisos para allanar el camino a unos comicios presidenciales en 2024.

Al mismo tiempo, la administración Biden anunció un levantamiento de sanciones más amplio de lo esperado antes del anuncio. Aunque durante esos días circulaban informes sobre negociaciones entre Washington y Caracas para relajar algunas restricciones, ningún medio asomó la posibilidad de que, en esencia, se tratara de una suspensión temporal de las sanciones petroleras.

EE UU subrayó que la medida era condicional: su renovación en seis meses dependía de la implementación de la hoja de ruta electoral establecida en Barbados. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió que antes de diciembre el Gobierno venezolano debía dar dos pasos iniciales: definir un cronograma y un proceso para el levantamiento «expedito» de las inhabilitaciones de todos los candidatos, y comenzar la liberación de los ciudadanos estadounidenses y prisioneros políticos venezolanos detenidos injustamente. De lo contrario, Washington tomaría medidas para revertir el levantamiento.

Como ha hecho en negociaciones anteriores, Maduro comenzó a incumplir casi inmediatamente con sus compromisos. Días después de la firma del acuerdo, la oposición venezolana realizó sus elecciones internas, un proceso que la dictadura prometió respetar en Barbados.

Pero Maduro hizo todo menos eso. Aunque permitió que se realizaran los comicios, prohibió a los medios cubrir el proceso y bloqueó el servidor para impedir la totalización de resultados. Más aún, el Ministerio Público anunció después del voto que investigaría a la Comisión Nacional de Primaria por su presunta participación en un fraude electoral, y el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por la dictadura, suspendió «los efectos» de los comicios internos, ratificando de paso la inhabilitación de la ganadora, María Corina Machado. La Fiscalía también citó a varios miembros de la comisión.

Debido a que las elecciones fueron un éxito y la participación superó ampliamente las expectativas, el régimen decidió acusar a la oposición de inflar el voto.

A la par, el Gobierno hizo algunas pequeñas concesiones: organizó una jornada para actualizar el registro electoral y liberó a un puñado de presos políticos venezolanos.

Pero, a la luz de los ataques a las primarias, estos gestos pierden relevancia. Son trampas cazabobos; simulacros de buena voluntad para mostrar una supuesta disposición a cumplir con el acuerdo de Barbados. Lo cierto es que el régimen que se comprometió el 17 de octubre a implementar reformas para llevar a cabo elecciones libres decidió censurar, sabotear, perseguir y reprimir a la oposición durante sus comicios internos unos días después de firmar el acuerdo.

Corriendo la arruga

Ante la suspensión de los «efectos» de las primarias, EE UU amenazó con tomar medidas si Maduro violaba el acuerdo de Barbados. Pero esas advertencias no pasaron a más y la administración Biden se limitó a establecer el 30 de noviembre como la fecha tope para que el Gobierno venezolano cumpliera con sus dos exigencias.

Durante el siguiente mes la atención se desplazó de las negociaciones a un referendo organizado por la dictadura para reclamar soberanía sobre el Esequibo en Guyana. La consulta, que resucitó una vieja disputa territorial entre ambos países, estuvo acompañada de amenazas histriónicas de invasión militar que alarmaron a la comunidad internacional.

En realidad, no existían razones de peso para temer un conflicto. El altercado con Guyana fue otra crisis manufacturada por Maduro que probablemente buscaba azuzar el patriotismo para aumentar su baja popularidad y desviar la atención del éxito de las primarias.

En la mañana del 30 de noviembre la dictadura aún no había cumplido las dos exigencias de Washington. Seguía sin liberar a los ciudadanos estadounidenses y sin esbozar un proceso para habilitar a los candidatos opositores. Un mes después del levantamiento de sanciones, el régimen todavía no había hecho una sola concesión importante. Pero esa noche, cuando estaba a punto de expirar el plazo, Maduro cedió a medias en una de las exigencias.

En un comunicado suscrito por el Gobierno y la Plataforma Unitaria, se anunció que ambas partes habían acordado un procedimiento «para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación» en el Tribunal Supremo de Justicia, adonde debían acudir los candidatos antes del 15 de diciembre. Se acordó además que el TSJ debía pronunciarse rápidamente sobre estos casos.

Sin embargo, el acuerdo también contenía un punto que generó rechazo en la opinión pública: todos los candidatos que apelaran su inhabilitación debían acatar la decisión del TSJ, la institución controlada por la dictadura que apenas unas semanas antes había suspendido los efectos de las primarias. Acudir al tribunal implicaba comprometerse a aceptar sin derecho a réplica una decisión que tomaría el propio Maduro. Poco después, María Corina declaró que no acudiría al TSJ. Pese a que no lo dijo explícitamente, Machado se desligó con esta acción de los negociadores de la oposición que firmaron el acuerdo del 30 de noviembre.

La decisión de María Corina le complicó el juego a EE UU. No es un secreto que la administración Biden quiere mantener el levantamiento. En varias ocasiones funcionarios de la Casa Blanca han declarado a los medios que no están contentos con las sanciones y enumerado las razones migratorias, energéticas y burocráticas por las cuales quieren deshacerse de ellas. La manifestación abierta de este deseo está en tensión con la promesa de EE UU de revertir el levantamiento si Maduro incumple sus exigencias. Los portavoces de la Casa Blanca parecen no darse cuenta de que, al confesar en público su descontento con las sanciones, socavaban la credibilidad del ultimátum de Blinken.

¿Por qué Biden se acorraló en una esquina donde debía escoger entre reinstaurar una política que no le gusta o admitir que la amenaza de restitución es una impostura? Una posible explicación es que Washington calculó que el régimen cedería ante sus demandas. Pero esto haría aún más inexcusable que la administración expresara públicamente su insatisfacción con las sanciones, revelándole a Maduro su renuencia a cumplir con la amenaza de restablecerlas si él no cedía.

Dos factores complicaron todavía más la situación de EE UU. El primero es que las familias de los prisioneros estadounidenses comenzaron a presionar. La decepción de estos familiares era comprensible. La Casa Blanca había ofrecido algo significativo a cambio de la liberación de los presos y Maduro se negaba a soltarlos, a pesar de que era la exigencia más fácil de cumplir por su bajo costo político.

El segundo factor es que, una semana después de que expiró el plazo, el Gobierno venezolano ordenó la detención de una de docena de políticos y activistas opositores, incluyendo tres colaboradores de Machado.

Maduro no solo estaba ignorando las demandas de EE UU, sino que también continuaba violando el acuerdo de Barbados.

(Lea aquí la parte II del ensayo: El canje de Alex Saab)