Los domingos de García Márquez y Edward Hopper

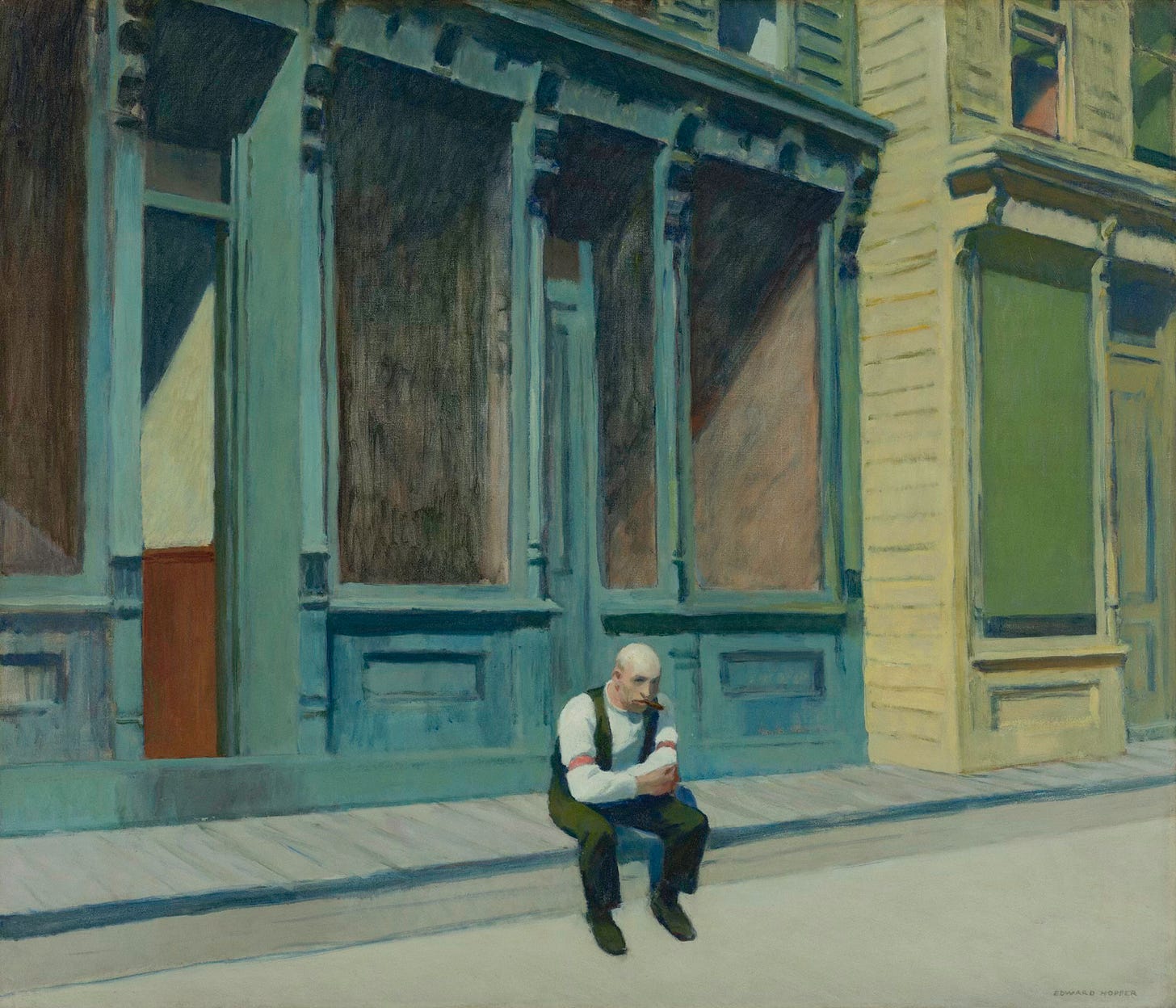

En The Phillips Collection, un museo pequeño a veinte minutos de mi casa, hay una pintura de Edward Hopper titulada Sunday —que podría considerarse hermana de su obra más conocida, Early Sunday Morning. A primera vista es un cuadro sencillo que muestra a un hombre sentado en una acera de una calle desierta frente a una hilera de tiendas cerradas, en un día soleado.

Pero al observarla con detenimiento, uno reconoce ese aire de tiempo suspendido o dilatado que tienen los domingos, sobre todo en la ciudades; esa sensación de pausa que uno no siente ni los viernes ni los sábados y que termina abruptamente el lunes, cuando vuelve a encenderse la maquinaria que hace girar al mundo.

Como en muchos de sus cuadros, Hopper retrata a un individuo solo o en un momento de soledad, en un estado de melancolía o resignación que se funde con la atmósfera, pero que, al mismo tiempo, no enfrenta una tragedia ni una experiencia límite. Es una persona que resiste, persevera, y parece encarnar la famosa frase de Beckett «I can’t go on. I’ll go on». Es decir, aunque a veces no sintamos decaídos, aislados y sin rumbo, la vida continúa.

Soledad. Aislamiento. Melancolía. Perseverancia. El sentir que nada justifica seguir adelante, y aun así seguimos por una mezcla de terquedad, pasividad, inercia y rebeldía.

¿Cómo no pensar, al ver algunos cuadros de Hopper, en El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez?

El coronel no tiene quien le escriba narra la historia de un anciano testarudo y solitario que espera desde hace muchos años la pensión que le prometieron por sus servicios en la guerra. Vive en la pobreza junto a su esposa enferma, en un pueblo mísero aislado del resto del país.

Todos los viernes, va al muelle principal a esperar la lancha con el correo, con la ilusión de por fin recibir la carta que le conceda su pensión. Aunque en el fondo sabe que es poco probable que llegue, repite este ritual semana tras semana por una mezcla de terquedad, pasividad, inercia y rebeldía.

Hay algo patético y exasperante en la espera del coronel —sobre esto escribiré luego—, pero también un estoicismo, una obstinación silenciosa y una resistencia digna ante la adversidad, el sinsentido y el fracaso que recuerda a los cuadros de Hopper.

También hay una dimensión temporal que me lleva a asociarlos a ambos. En el pueblo olvidado del coronel no pasa nada, como tampoco pasa nada en su vida. Por eso a uno le da la sensación de que el tiempo no avanza o el presente permanece en una pausa que se ha prolongado durante años. La vida del coronel está supendida porque el anciano ha condicionado todo progreso o resolución a una espera eterna de una carta cuya llegada no depende de él. Y, como en las pinturas de Hopper, esa parálisis emocional interna a veces parece encontrar correspondencia en sus alrededores…o en el sopor del mediodía de un caluroso domingo:

El coronel permaneció inmóvil en el centro de la oficina hasta cuando acabó de oír las pisadas de los dos hombres en el extremo del corredor. Después salió a caminar por el pueblo paralizado en la siesta dominical. No había nadie en la sastrería. El consultorio del médico estaba cerrado. Nadie vigilaba la mercancía expuesta en los almacenes de los sirios. El río era una lámina de acero. Un hombre dormía en el puerto sobre cuatro trambores de petróleo, el rostro protegido del sol por un sombrero. El coronel se dirigió a su casa con la incertidumbre de ser la única cosa móvil en el pueblo.

Los domingos del coronel se parecen a los de Hopper:

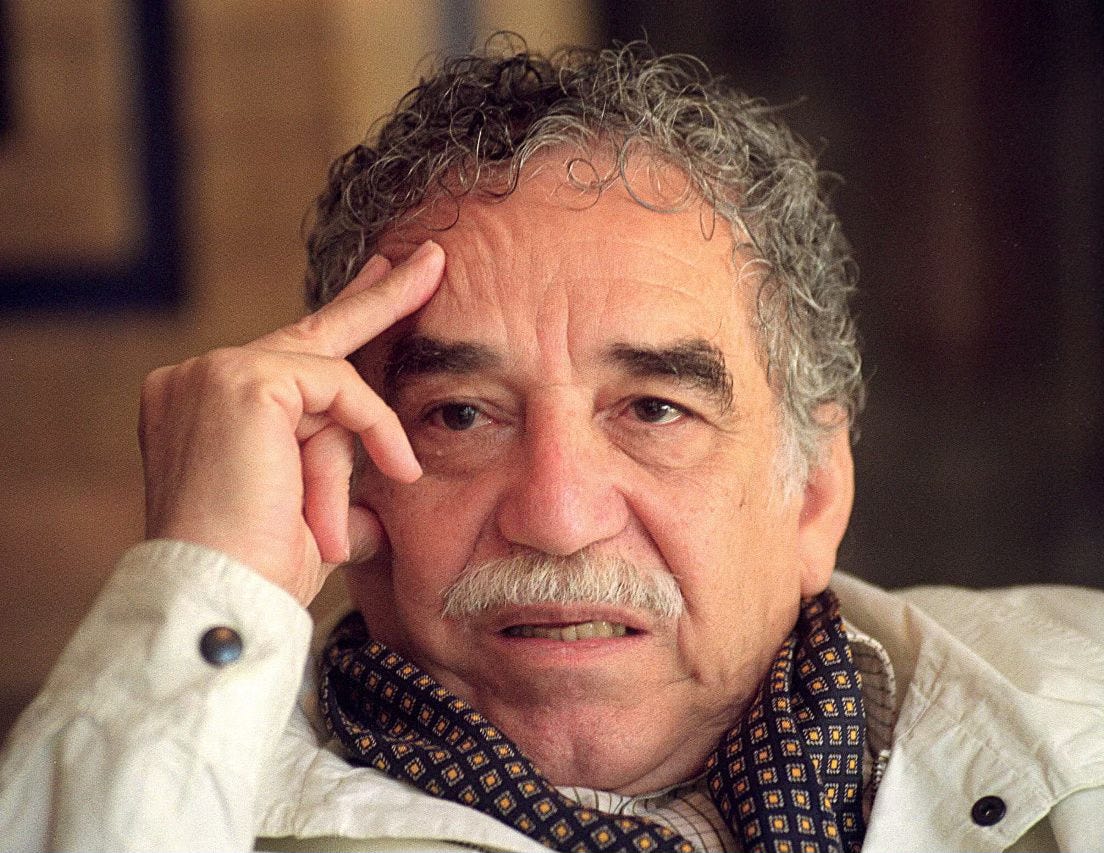

Sobre El coronel no tiene quien le escribe García Márquez dijo:

El punto de partida de la novela es la imagen de un hombre esperando una lancha en el mercado de Barranquilla. La esperaba con una especie de silenciosa zozobra.

Esta frase, que también parece la descripición de una obra de Hopper, me hace pensar en lo que muchos críticos han dicho sobre este narrador-pintor y cómo sus cuadros parecen preparar un escenario, invitando al espectador a imaginar la historia detrás del instante.

Finalmente, los dejo con la anécdota más «hopperiana» de García Márquez, una que ocurrió durante su estadía en París mientras escribía El coronel y atravesaba una situación similar a la de su protagonista, esperando cartas de sus amigos que pudieran aliviar su difícil situación económica y laboral.

La relata Plinio Apuleyo Mendoza en El olor de la guayaba:

[García Márquez] ha dicho alguna vez que de cada ciudad donde ha vivido guarda una imagen más durable que otras. La de París es triste: «Había sido una noche muy larga, pues no tuve donde dormir, y me la pasé cabeceando en los escaños, calentándome en el vapor providencial de las parrillas del metro, eludiendo los policías que me cargaban a golpes porque me confundían con un argelino. De pronto, al amanecer, se acabó el olor de coliflores hervidas, el Sena se detuvo, y yo era el único ser viviente entre la niebla luminosa de un martes de otoño en una ciudad desocupada. Entonces ocurrió: cuando atravesaba el puente de Saint-Michel, sentí los pasos de un hombre, vislumbré entre la niebla la chaqueta oscura, las manos en los bolsillos, el cabello acabado de peinar, y en el instante en que nos cruzamos en el puente vi su rostro óseo y pálido por una fracción de segundo: iba llorando».

Si me preguntan a mí, ese hombre ha podido ser la figura solitaria del diner de Nighthawks.