Adulterio, drogas y el anhelo de plenitud

¡Abran el universo un poquito más!

¿Qué conecta el adulterio con el consumo de drogas? ¿O cuál es el denominador común entre La dama del perrito de Chéjov y El perseguidor de Julio Cortázar?

Si tuviera que resumirlo con una sola palabra, eligiría una en inglés: longing. En español diríamos «anhelo» o «añoranza», pero en estas, creo, se pierde un poco el trasfondo metafísico —o la dimensión existencial— que transmite el término anglosajón.

En El Banquete, Platón describe el longing a través de un hermoso mito contado por Aristófanes: ser hombre o mujer significa vivir mutilado. Somos por naturaleza incompletos. En origen, éramos seres andróginos —una unión armónica y total de ambos sexos. Pero Zeus, ante nuestra soberbia y autosuficiencia, nos partió en dos por una mezcla de temor y cálculo político. Desde entonces, cada mitad deambula por el mundo buscando su contraparte perdida.

Este mito tiene un parentesco con la visión del deseo de Schopenhauer, quien veía en cada individuo una fuerza ciega —la Voluntad— que lo lleva a una búsqueda perpetua de algo que nunca alcanza del todo. Para Schopenhauer, el hombre vive en un estado ontológico de carencia. El placer —incluido el del amor correspondido y el sexual— no es más que una negación momentánea del sufrimiento; una tregua efímera ante el dolor que supone no poder satisfacer por completo sus deseos.

El adulterio puede ser una manifestación de ese longing: un intento de alcanzar ese espejismo de plenitud, o al menos acercarse a él, aunque sea de forma temporal. Sí, con frecuencia resulta de una necesidad más frívola y carnal que profunda y espiritual. Pero ignorar su dimensión metafísica, tan bellamente ilustrada por Platón, es un error que escritores como Chéjov, Tolstói y Flaubert han tratado de corregir en sus cuentos y novelas.

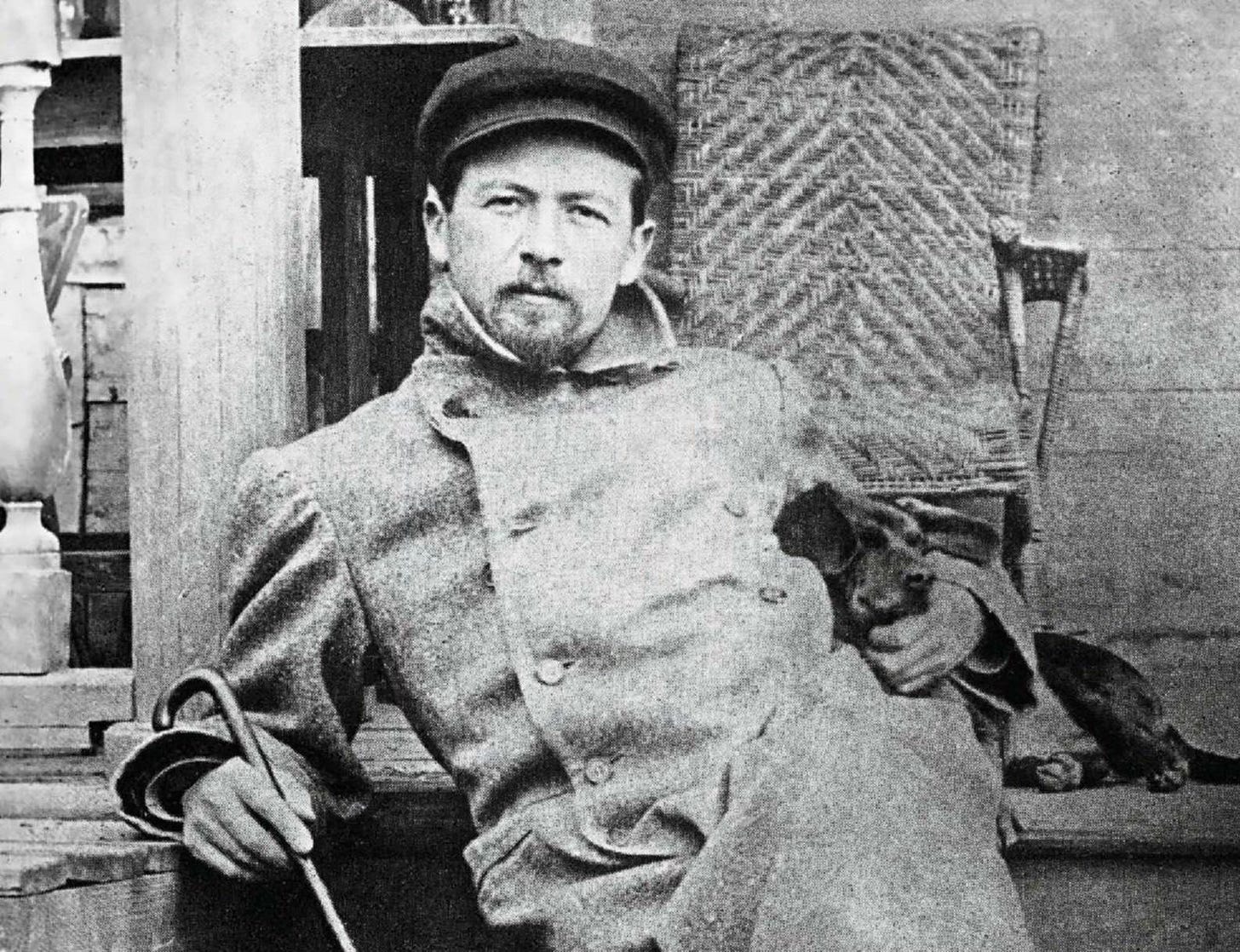

En La dama del perrito, Chéjov nos muestra, a través de la relación entre Anna Serguéyevna y Gúrov, cómo la infidelidad a veces nace de esta inquietud existencial que toca las fibras más íntimas del ser. Una inquietud que puede verse, muy en el fondo, como una añoranza de libertad.

¿Libertad de qué? En el caso de Anna, libertad de la jaula que representa un matrimonio infeliz, donde no existe nada parecido a una comunión de almas. Pero libertad, también, del deseo insaciable de mayor plenitud inseparable de la condición humana. Libertad de un vacío que, a la larga, Anna no llenará con Gúrov, ni Gúrov con Anna. A eso se refiere el crítico literario James Wood cuando dice que los personajes de Chéjov «añoran escapar a una libertad cuya vastedad depende de su inexistencia».

Richard Wagner —lector devoto de Schopenhauer— alude a esa misma idea en su ópera Tristán e Isolda al sugerir que esa plenitud eterna solo se alcanza con la disolución del yo. Es decir, con la muerte.

El ser humano no puede escapar en vida de una cualidad que lo define: añorar un estado transcendental al que no tiene acceso.

En El perseguidor, Julio Cortázar me hizo ver que el consumo de drogas tiene a veces como origen ese mismo anhelo de plenitud de la infidelidad amorosa. El cuento —tal vez el mejor que escribió Cortázar— narra una serie de conversaciones entre Bruno, un agudo crítico musical, y Johnny Carter, un talentoso saxofonista inspirado en la leyenda del jazz Charlie Parker.

Mediante estos encuentros Bruno poco a poco informa al lector sobre aspectos importantes de la vida del músico: su innovador estilo de jazz, su talento revolucionario para la improvisación, el entorno social en el que se mueve, sus problemas con el alcohol y las drogas.

Más importante aún, Bruno nos revela las preocupaciones metafísicas del saxofonista. ¿En qué consisten? Johnny intuye que existe una realidad distinta de la que habitamos. Su música lo lleva a presentir que más allá del tiempo que marca el reloj hay otra dimensión temporal donde reside el sentido de su existencia.

La vida de Johnny es un intento constante de dar el salto definitivo a ese otro plano; una búsqueda ciega y angustiosa de ese lugar que cree palpar a través de las drogas y la música. En ese sentido Johnny Carter es un «perseguidor». Un perseguidor que intenta entrar a esa zona de transcendencia que el arte lo deja vislumbrar, pero no alcanzar. Un perseguidor que busca un espacio donde liberarse de la crónica insatisfacción —o del anhelo insaciable de plenitud— inseparable de la condición humana.

Su drogadicción puede entenderse como parte de esta búsqueda. Algunas drogas alteran e intensifican percepciones, arrancando al hombre de la realidad cotidiana y transportándolo a un plano donde contempla la vida desde una perspectiva más amplia que le permite experimentar, aunque sea por un instante, una especie de reconciliación con las tensiones y contradicciones de su ser. Como decía Baudelaire, consumir drogas es un acto casi siempre teñido de una aspiración hacia lo absoluto. De un deseo de infinito.

Por eso creo que un hilo invisible conecta La dama del perrito con El perseguidor. Al releer ambos cuentos, no solo pienso en Schopenhauer, Platón y Wagner, sino también en un personaje menor de la novela The Dean’s December, en la que Saul Bellow describe los ladridos compulsivos de un perro abandonado en las calles de Bucarest como una protesta…

..against the limits of dog experience (for God’s sake, open the universe a little more!)

Los seres humanos también ladramos en protesta a los límites de nuestra condición.

Por último, los dejo con Granada de Isaac Albéniz, una pieza musical en la que ideas sobre el longing se disuelven, reflejándose en forma de emoción pura y sentimiento.

Noten que, a diferencia del Preludio de Tristán e Isolda de Wagner o del célebre Adagietto de la Quinta de Mahler, el anhelo amoroso aquí no se expresa como un conflicto existencial de vida o muerte, ni un doloroso desgarramiento metafísico, sino como una forma dulce de nostalgia y melancolía. Albéniz pareciera decirnos que la imposibilidad de plenitud es parte de la belleza de la vida, y que hay algo hermoso en la aceptación de esta realidad. Los límites de nuestra condición se asumen no con desesperación, sino con serenidad, humildad, resignación e incluso gratitud.

Sin escribir una palabra, solo a través de acordes y melodías, Albéniz ofrece una alternativa sabia a la visión trágica de Wagner y Schopenhauer.

Escuchen: